論述式レポート課題を出すと、↓こんな質問がときどきある。

「…について書け、…とは何か、こんな問題は曖昧でよく分かりません」

確かに、あることについて書こうとすると、

書ける内容の種類は無限にある。

#例えば、日本の産業の発展について書こうとすれば、いくらでも対象はあるし、切り口もある。中小企業について書くのか、産業構造について書くのか、海外との比較について書くのか、その歴史について書くのか、無限にある。

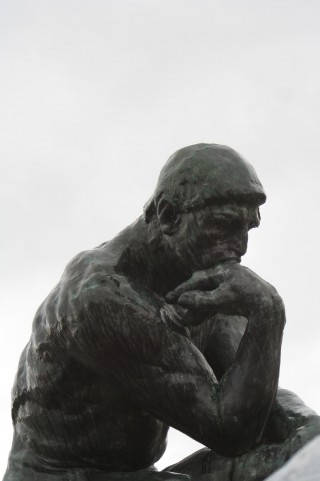

どうすればいいんだ??

課題であるからには、ようするに試されているのですよ。

#何をしていいか分からなくなったら、目的に立ち戻るべし。特に、処理しきれないほどのものを抱え込んだ場合、混乱している場合、手段を全く思いつかないない場合、を目の当たりにしたら、即目的を見つめなおすべし。

何のために書くのか。何を試されているのか??

レポートは自分が内容を理解していますよ、

やるべき課題をやっていて理解していますよ、

ということの証。

だから、

- 対象を限定し(定義や基本用語などだ)、

- →何について考えてるかはっきり分かってますよ!!

- 基本的な事項を押さえ、

- →基本分かってますよ!!

- 重要な部分を書けばいいだけの話。

- →何が重要か分かってますよ!!

高校までは、どこが重要かを示してもらって、

その理解度を「詳しい問題」で試す。

大学での論述式のレポートは、どこが重要か分かっているか、

というところまで試されているのだ。

以下補足

何について書くかという目標がしっかりしていれば万事解決、でもないな。

読んでもらう工夫が必要。

読み手たる教員はエスパーじゃないから、

学生の考えを謎の力で読み取ることはできない。

ある程度は分かるように書いてもらわないともちろん困る。

一つの内容に絞って簡潔に書くことと、

文章の構造をはっきりさせるぐらいはやっておこう。

文章が長くなって困る?? すっきりしない??→一つの内容について書け

例えば基本事項が長くなりすぎることで困っているのならば、

とりあえずある程度の長さの基本事項について書くべし。

その後で、

重要な部分(つまり結論)やそれを説明する部分に関係しない事項をバッサバッサと切ればいいだけの話。

結論を支えるのに必要でない部分は切って良い。

というか切らなければならない。

関連があるというだけの事項を残していたら、いくらでも文章は増殖するのみだ。

主張は一つ。あとは証明や説明。

他は捨てる。これ大切。

読んでもらわなければ仕方ないわな…文章構造をはっきりさせる

体裁については、

【文章作成・レポート課題】体裁の揃っていないレポートは失礼に当たりますよね??→そういう問題じゃない。

を参照。

あとはすんなり読んでもらえるようにすることだけれども、

- 要するに何が言いたいのかはっきりさせる。

- 言いたいことを説明したり証明したりするもの以外は全部ゴミ箱に捨てる。

- ブロック構造を明確にする。

- どこが結論なのか、どこが結論の説明なのか、どこが例なのかなど、機能をはっきり意識すること。

- 各ブロックに何が書いてあるのか見出しをつけておく。

- 結論、何某の問題、という書き方ではなくて、結論: 何某の問題の解決は云々、と答まで書くべし

- 各章、各節でどのように話を進めるのか、読み手(先生)のナビをしてあげる。

- テキトーなことを書いていると怪しまれないように、言葉の定義や扱う問題を明確に書いておく。

- 誤字脱字、文章の崩壊を防ぐために、二三度は通しで読む。できれば時間をおいて。日本語として理解できないレポートはもちろん論外。

この辺りをとりあえずしっかりしておけば、フムフムと読んでもらえるだろう。学生のときの経験から、教員としての経験から、まあ間違いのないこと。読んでもらえるレベルにはなるだろう。

体裁や読みやすい文体をマスターするには、結構時間がかかる。

文芸的なことに明け暮れる暇はない。

はっきりしっかりした文章を作っていればいい。