いつぞや、先輩と妻と3人で呑んでいて、

妻: 何でそんなにしんどいコトしてるの?? 楽に生きたらいいのに

と聞かれた。私と先輩の答えは、

一度、カタルシスを覚えた人間は、楽しい、に戻れない

だった。

でもこんなのは実は序の口だった。

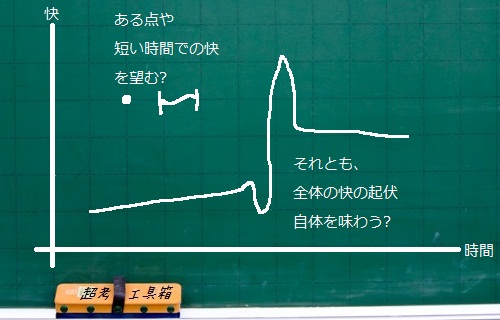

幸せはある点での概念。

幸せを求める、という言葉の使われ方を見ていると、

変化を捉えているものとは思えない。

時間の各点、各点で捉えるためのバラメータとして扱われているようだ。

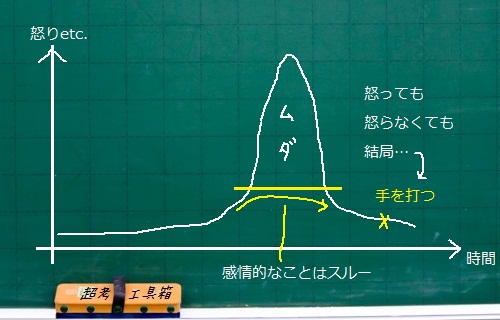

変化は辛いこと?

変化することは、時として良くないことともされる。

安定、順調などという言葉の使われ方をみても、それは感じ取れるだろう。

変化を受け入れるという言い方からも、自然に受け入れるものとは言いがたいものの場合もある。

ある一定の幸福を維持しようとするは、不変のものが少ないこの世の中では、無理な話。

安定・固定した幸福を求めるのは、辛さの元。

変化を上手く受け入れればいいわけだ。

マイナスや下げ調子をどうすればよいだろう?

変化をひと塊として、安定して捉える

冒頭では、カタルシスの話が少ししていだけども、幸福、快、などにはいろんな波の形がある。

実は、各パターンで結構楽しみ方・味わい方がある。

固定した何かではなく、その変化自体に喜びを見出してしまえばいい。

待ちわびる、なんてのはその典型。

待たされるというと悪いことのようだけれども、状況が許せば、

楽しいことを事前に感じ続けること、という悪くない形でもある。

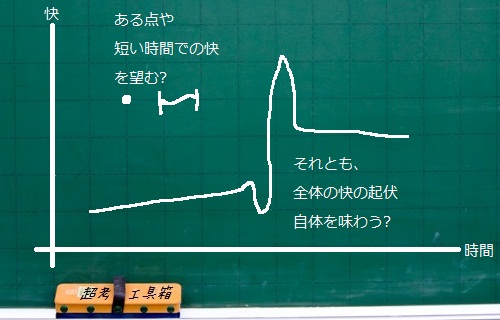

カタルシスのパターンは、待ちわびる+いつ来るか分からない大波、というもの。

ある意味、博打的楽しみがある。

注意: パターンには揺れがある

このパターンもバリエーションがあって、何年も待ちわびるものもある。偽物の山場が何度も来るものもある。

固定したパターンが出現するわけでもないので、その当たりの揺れもひっくるめて俯瞰的に見ないとつまらない。

注意: 実生活での変化のスパンは長い

ドラマなどのストーリーや、音楽のジャンルを見ていると、それぞれに特有のパターンを見つけることができることがある。二時間ドラマでも、ブルースでも、ラブストーリーでも、この手のパターンが練り込まれている。

ただ、実生活では長いスパンでパターンが現れるので、把握しづらい。少し引いて見ると分かりやすいかも知れない。

さらに: 変化を飲み込む、すべてを飲み込む楽しさ

変化をひと塊として見ることができるようになり、

変化のバリエーションも一つのものとして分かるようになり、

変化のパターンの大きな分類にも慣れ親しむと、

次には不思議な段階がやってくる。

次はどんな形がやってくるのか、という期待が湧いてくる。

さらには、

感じるすべてを、ひたすらに受け入れて飲み込んでいく、何もかもが味わい深くなる瞬間

がやってくる。至福の時が来る。

(そのことを予感させていた本がある↓)

じゃあ、何が起こっても良いのか、幸せでなくても良いのか?

そのまえに、

幸福とは何か?

よくある幸せの捉え方は、到達点だったり、維持するものだったりと、対象として、ある種のゴールとしてというのが一般的かと思う。

燃料としての幸福

でも、「生きていくための燃料」として捉えることもできる。無くては非常に生きづらい。

「幸せ断ち」を実験的にやってみたが、酷い結果だった。何度もやってみたけど酷い有様だった。

さらには、幸せはそれがあったとしても、それで十分なわけでもない。

ある程度は常にあった方が、スムーズに生活を送れるものである、というのは間違いがなさそうだ。

(そんなことを考えているときに、MITだかカーネギーメロン大学だかで同じようなことを書いてある文章を見た…はずなんだけれどもリンクも、それを発見するためのキーワードも失ってしまった…無念。)

そんなわけで、幸福は到達点ではなくて、燃料として備えておくものじゃないだろうか。

長いスパンでの人生の味わいなども、ある程度の幸福を必要とするかも知れない。ランニングコストとして。